Através de exemplos históricos e da análise da sofisticada forma de racismo contemporâneo, o autor propõe um debate sobre a verdadeira natureza da luta antirracista e a necessidade de ir além de narrativas simplistas.

Em uma entrevista ao Bial, o jornalista Juca Kfouri afirmou que ninguém fez mais pela causa racial no Brasil que o Pelé: "nem um negro brasileiro fez tanto pelos negros como o Rei Pelé".

Em seguida, o entrevistador, Bial, afirmou, referenciado por Mário Filho, que o Rei do futebol é a figura que mais contribuiu para a causa racial do mundo inteiro, afirmação que não foi contestada.

Não se trata aqui de recriminar, cancelar os envolvidos ou reivindicar um lugar de fala para impedir um homem branco de pensar no problema racial. Muito menos desqualificar a figura histórica de Pelé, sobre o qual Juca sabe muito mais; meu objetivo é contribuir no debate racial. Expor que tipo de compreensão sobre o racismo permite alguém postular a figura de Pelé como a mais importante para os negros.

Pretendo problematizar a partir de uma ideia expressa por Franz Fanon no texto chamado “Racismo e Cultura”, e com isso introduzir a formação da democracia racial no Brasil.

Nesse texto o autor chama atenção, primeiro, para um racismo que não tem medo de dizer o seu nome, um racismo científico que qualifica os tipos humanos, as raças humanas. E depois um racismo que é estruturado de forma mais sofisticada, que pretende combater suas manifestações públicas, um que pretende construir condenações espetaculosas a si.

Essa virada, que acontece de maneira decisiva na primeira metade do século XX, é justificada por muitas causas distintas, como as lutas anticoloniais, as implicações do nazifascismo do pós segunda guerra mundial, a necessidade de maior participação do colonizado na estrutura produtiva. A sofisticação da exploração aumenta, o que não significa o seu abrandamento.

A raça tem uma realidade para além da sua construção cientificista, operam para além das defesas a igualdade entre negros e brancos e a condenação ao Dawinismo social ou ao Evolucionismo.

Essa pode ser construída e mantida por outros meios que não passam por uma diferença biológica; que dizer sobre a criminalização da cultura de periferia, como acontece com Bezerra da Silva e Racionais; o que dizer sobre os programas policiais sanguinários senão a tentativa de criminalizar o periférico para matá-lo e deixá-lo sem direito ao luto?

Contudo, as mesmas instituições que promovem tais processos de racialização, podem promover campanhas contra o racismo, mas somente em suas antigas bases de justificação, científicas e desveladas.

Enquanto isso trazem a raça à realidade, por outros meios, justificando a censura, morte e a desigualdade. Poderia, nesse momento, evocar diversas estatísticas provando a hierarquia racial no brasil, mas nos interessa apontar para uma lógica de funcionamento.

Faz alguns anos que a mídia esportiva brasileira noticia com escândalo e surpresa os atos racistas que jogadores brasileiros sofrem na Europa ou em alguns países da América Latina; geralmente o espanto gira em torno de “em pleno século XX isso ainda acontece!”.

Um outro exemplo, que ilustra essa circunstância e que foge dos grandes holofotes da sociedade, é a análise de processos de racialização que acontecem no Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE) feita por Juliana Vinuto em “Sementes do mal”: essencialização e agência na sustentação do racismo em unidades socioeducativas do Rio de Janeiro”.

A autora demonstra como há práticas que põem a raça sem a mencionar, como a ideia de “semente do mal” ditas por profissionais socioeducativos para algumas crianças, internadas na instituição, e suas mães, em sua maioria negras; prática que vai orquestrar uma maneira de lidar com esses sujeitos. Essa expressão pretende demarcar uma diferença de nascença, inata, essencial. Será que isso escandaliza?

Esse deslocamento nos coloca algumas questões que tocam a militância, como ser antiracista de fato? O leitor pode esperar que esse artigo se coloque contra a ideia difusa de “letramento racial”, mas é preferível deslocar a questão, desviando de polêmicas vazias, e nos perguntar sobre o uso político que uma prática efetivamente possui.

Juca Kfouri é um dos maiores quadros do jornalismo brasileiro e uma das raras figuras do jornalismo esportivo da grande mídia com uma posição política clara e à esquerda, lugar onde reina um deserto de ideias. Mas Juca não consegue saltar o paradigma mitológico da democracia racial e irei explicar.

E o Pelé nessa história? O Rei do futebol nasceu no ano de 1940, apenas a 62 anos após o fim da escravidão, época que o Brasil passava por uma releitura do papel da miscigenação. Como relata Lilia Schwarcz em seu livro “O espetáculo das raças”, o Brasil passa por uma mudança sobre a maneira como o Estado e suas instituições pensavam sobre a miscigenação racial, no período de 1870 até 1930, e 1930 temos uma ruptura, a qual legaremos a duas ditaduras.

No primeiro período, que se inicia em um momento decisivo para a abolição da escravatura até o fim da primeira república. As principais instituições de pesquisa brasileira defendiam abertamente o racismo científico e superioridade da raça branca, a miscigenação era um problema que deveria ser resolvido para transformar o Brasil em um país não mais mestiço, mas latino; projeto defendido pelo presidente do museu nacional João Batista Lacerda no congresso universal das raças realizado em Londres em 1911.

Para ele, que representava o presidente da república, em 100 anos não haveria mais negros no país; o que gerou uma repercussão negativa por parte da mídia na época, pois o prazo parecia demasiadamente longo para o feito.

Essas políticas se refletiam na exclusão do negro no mercado de trabalho, que era destinado para os imigrantes vindos da Europeu; Clovis Moura demonstra em “O Negro: de bom escravo a mau cidadão?”, a partir de dados, a presença massiva de trabalhadores europeus nas fábricas paulistas, a qual supera percentualmente a presença de brasileiros.

Em 1930, com o fim da primeira república e a tomada de Vargas ao poder, uma nova maneira de se planejar a miscigenação, não mais como um problema, mas uma virtude brasileira. Nasce, enquanto planejamento de Estado, o que posteriormente será chamado de mito da democracia racial, tão importante da ditadura civil militar. Símbolos antes rejeitados passam a ser então elogiados e representam o Brasil, como o samba e como elementos da culinária afrodescendente, o exemplo importante é a feijoada.

O branco e o preto, o arroz e o feijão; o amarelo e verde, as matas e o sol. Importante destacar que em 1951, o então presidente Getúlio Vargas, promulga a primeira lei antirracista do Brasil.

Esse modelo talvez tenha tido seu auge na ditadura militar, um caso importante e famoso sobre esse aspecto é a exclusão da pesquisa racial no censo feito pelo IBGE de 1970 - mesmo ano em que o Brasil, liderado por Pelé, ganhou a terceira copa do mundo.

Copa convocada pelo técnico comunista João Saldanha, conhecido pelo apelido de João sem medo; João chegou a afirmar que o general Médici era o maior assassino da história do país.

Mas o técnico não comandou o time na copa, foi retirado pela ditadura ao dizer ao presidente, que queria interferir na escalação do time: “o presidente escala o ministério, e eu escalo a seleção”.

Como não lembrar do grande artilheiro Reinaldo, conhecido como Rei do Mineirão, que comemorava seus gols com o punho erguido e cerrado, a repetir o gesto dos Panteras Negras. O ataque foi perseguido pela ditadura e teve sua carreira na seleção misteriosamente afastada, na época Reinado chegou a ser perseguido, muito provavelmente, pela Operação Condor.

Podemos imaginar que nem todo elogio à miscigenação era aceito. Impossível não citar o caso do livro “Capitães de areia” de Jorge Amado, no qual é narrado a história de um grupo de meninos moradores de rua que viviam em Salvador; o livro elogia a miscigenação, mas condena a desigualdade social, aponta para uma crítica das elites que produzem o sofrimento do povo.

O efeito foi uma censura pelo Estado Novo, que queimou os livros numa fogueira em Salvador, sob a alegação de comunismo. Mas a propaganda e a construção do mito estavam indo tão bem que a UNESCO patrocinou uma pesquisa sobre as relações raciais no Brasil, em 1950, para entender o sucesso da convivência racial no país.

Como estamos a sugerir com as histórias contadas, o futebol tornou-se um dos grandes estandartes de um Brasil que também queria se vender como a pátria da democracia racial, o qual é nomeada de um mito.

Reconhecemos a polissemia da palavra mito e não desejo resolvê-la aqui, mas pretendo destacar um aspecto que considero central na construção de um mito, a repetição e a encenação. Não estou interessado em tratar mito como sinônimo de mentira ou erro, porque isso tiraria sua capacidade de produzir algo na realidade.

O mais famoso deles na sociedade brasileira, apesar de não ser chamado assim, é o mito da ressurreição de Jesus Cristo, todo ano ele é reencenado em cidades pelo Brasil afora. O mito da democracia racial também precisa ser repetido, recontado, precisa ser vivido.

Não são poucos os espaços na sociedade brasileira destinados a essa finalidade. Defendo a hipótese de que o futebol, com os seus grandes estádios da metade do século vinte para frente, cumpriu em muita medida esse papel, estádios esses planejados para incluir a todos - fenômeno raro no Brasil e desfeito nos atuais estádios-arenas do futebol brasileiro.

O personagem histórico do Geraldinho (frequentador da geral, setor popular), o Arquibaldo (setor superior do estádio e com melhor visão) e no meio dos dois setores, as cadeiras numeradas e cativas, para a elite carioca; inclusão desigual, mas para todos. Era comum, não posso deixar de contar, pessoas dos outros setores, jogarem copos ou sacolas com mijo nas cadeiras numeradas.

Fundamental lembrar que o Maracanã, palco que Pelé fez seu milésimo gol e local onde o Santos mandava muitas vezes seus jogos, inaugurado em 1950, comportava quase 200 mil pessoas, algo próximo a 10% da população da cidade do Rio de Janeiro.

O futebol era um símbolo de unidade nacional, de festa em comum, um lugar onde o brasileiro poderia se sentir o melhor do mundo e expurgar o complexo de vira-lata, como pensava Nelson Rodrigues.

Local em que os craques podiam exercer sua superioridade frente às grandes potências coloniais do centro do capitalismo, espaço em que a mestiçagem não era um problema, era o diferencial frente ao resto do mundo. Garrincha, craque das pernas tortas, de origem indígena, da etnia Fulni-ô, e de origem negra, assim como Pelé.

Acredito não ser indiferente uma seleção, como a de 1958, na qual esses dois craques - ainda iniciando a carreira - ganham um campeonato mundial na Suécia; em uma época em que a África ainda era repleta de colônias francesas. Mas quando se trata de política é sempre preciso desconfiar do uso de um acontecimento porque nada tem um valor em si.

O projeto do mito da democracia racial tinha sucesso quando, dentro do sonho, as diferenças raciais, como modelo de organização social eram apagadas. O modelo é de inclusão desigual, como o Maracanã.

Mas estou muito longe de pensar o futebol como um espaço de alienação, ele é, como todo espaço social, um ambiente de disputa; O Estado, seja na era Vargas, seja na ditadura militar, disputavam a narrativa da mestiçagem para apagar a hierarquia social presente no Brasil, poderiam falar de classe também. Como, então, os sujeitos históricos se portam nessa circunstância?

E é nesse contexto que lemos a fala: "nem um negro brasileiro fez tanto pelos negros como o Rei Pelé". Pelé foi o Rei, pode até ter sido o Rei dos negros, pode ter contribuído com a autoestima da identidade negra ao redor do mundo, mas foi, em alguma medida, um Rei em um sonho vivido no mito da democracia racial.

Mito que não deve ser interpretado pela sua mentira, seria infantil demais pensar assim, o importante é em que medida esse mito impede a visualização da raça como elemento de organização da vida social. Acredito ter demonstrado que qualquer projeto de contestação ao racismo nessa época histórica que desejasse transpor esse limite, recebeu os punhos fortes da repressão; perceber os saldos desse embate concerne a outros momentos.

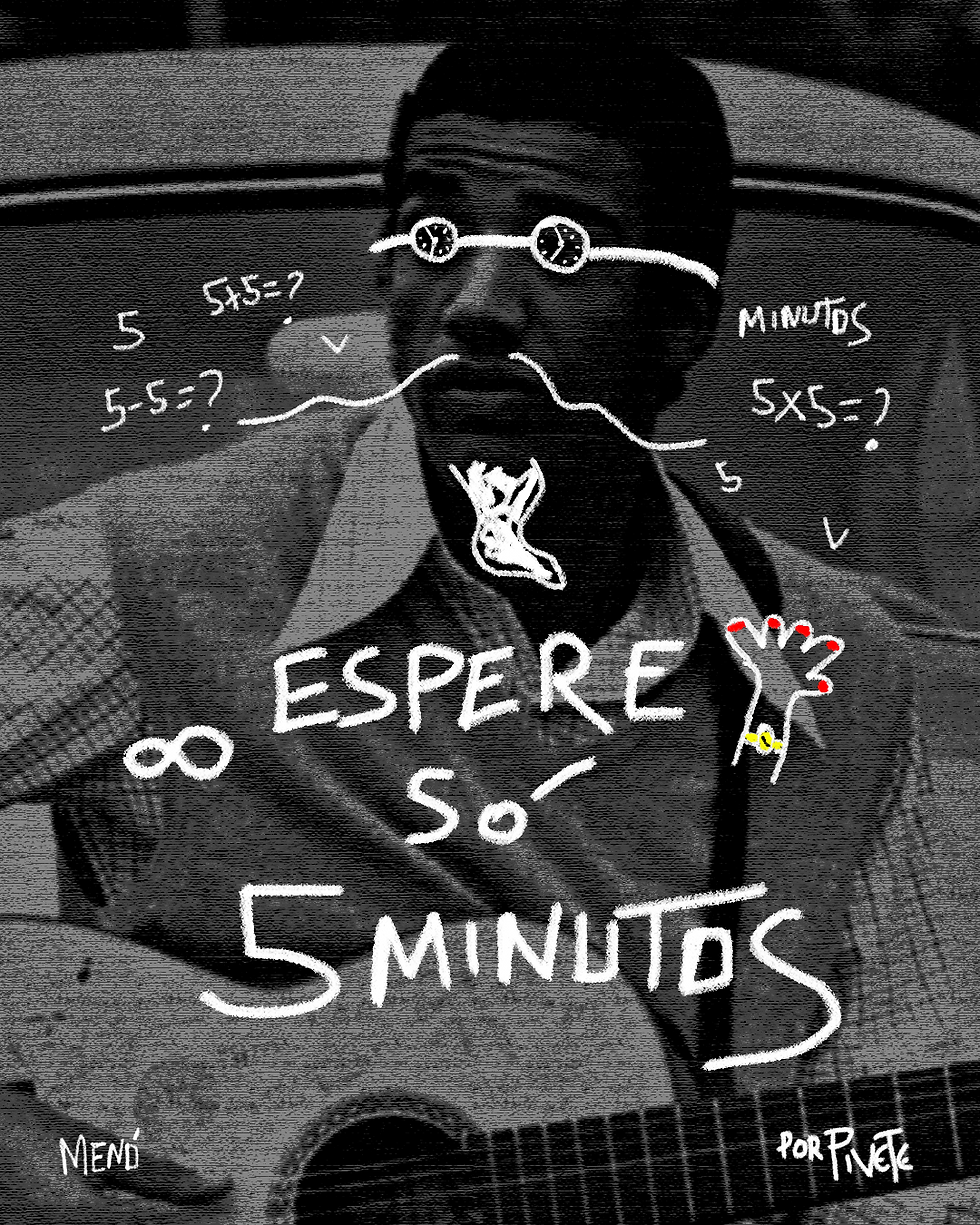

Na música, “Dia de Graça”, de Candeia, o sambista narra os desfiles da escola de samba como o momento em que o negro é alçado a Rei. “E aquela gente de cor com a imponência de um rei”. Mas lamenta logo em seguida: “mas depois da ilusão, coitado Negro/ volta ao humilde barracão”. Uma pergunta que fica é se precisamos de um rei, ou de um grande negro, ou se precisamos de negros, seguindo a indicação de Fanon de superação da raça.

Gostaria de indicar ao nosso companheiro futebolística Juca Kfouri um texto, como uma maneira de encerrar o ensaio, o livro “Rebelião das Senzalas” de Clóvis Moura, para entender como os quilombos e seus sucessivos ataques ao sistema escravista foram fundamentais para produzir o trabalho livre no país; ou quem sabe “Por um Feminismo Afro-Latino-Americano” de Lélia González, para entender o conceito de racismo por denegação, a insistência do brasileiro de negar um elemento insofismável da sua rotina: o racismo.