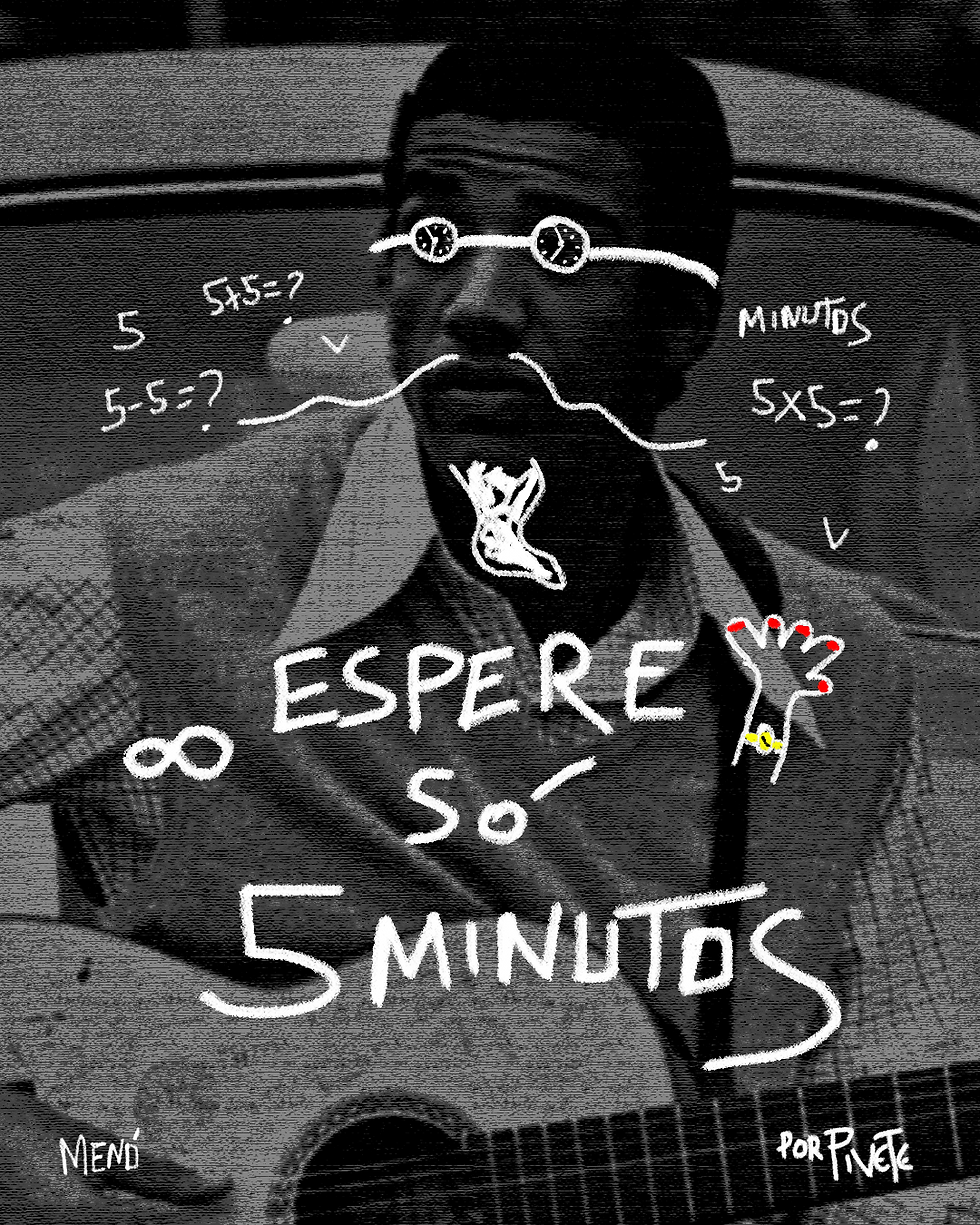

Zabumbê-bum-á: quando a música vira reza

- Pivete

- 24 de set. de 2025

- 4 min de leitura

Estou viciado em Hermeto Pascoal.

Nunca tinha parado para ouvir sua obra inteira, só recortes soltos que apareciam nas redes. Depois da sua morte, percebi o tamanho dele – entendi que Hermeto não cabia em trechos: era fluxo, invenção, música em estado bruto. Zabumbê-bum-á, de 1979, virou meu portal para esse universo. Um disco que nasce em ditadura, mas soa como liberdade: baião, frevo, maracatu, psicodelia, improviso, vozes, gargalhadas. Tudo cabe. Tudo pulsa. É como se ele tivesse feito da zabumba – coração do Nordeste – uma nave para viajar entre o popular e o universal.

E no meio desse som, uma faixa me atravessa diferente: Santo Antônio. Não só pelo som, mas pelo nome – é o mesmo bairro onde fica a escola em que dou aula. Quando Hermeto convida sua mãe, Divina Eulália, a improvisar versos simples, quase uma reza, sinto como se aquela voz fosse também da minha mãe, da minha vó, das mulheres que me ensinaram o que é força. É a música se confundindo com a vida, a tradição oral entrando em estúdio e virando registro eterno.

Isso me lembra da minha própria história. Quando criança, fé era coisa de família. Minha mãe, católica raiz, passava a folga com terço na mão, Canção Nova na TV e, de vez em quando, uma viagem pra Aparecida como quem visita parente. Minha vó já era de outro rolê: às vezes terreiro, às vezes um prato no canto de casa, sempre com aquela fé silenciosa que cabia no cheiro da comida, no barulho da colher batendo no fundo da panela. Foi no tempero dela que conheci o candomblé, antes mesmo de saber o nome.

Na adolescência, me enfiei na Ordem DeMolay pra não ficar preso em casa. Não era religião, mas me abriu a cabeça: conheci rituais, templos, livros sagrados de todo tipo. E comecei a achar que no fundo todo mundo tava falando do mesmo bagulho, só em línguas diferentes. Mesmo assim, carregava medo do castigo divino, fazia promessa, usava medalhinha. A faculdade me deixou cético, mas quando a vida apertava, era pras rezas que eu voltava.

No mestrado, estudando racismo religioso, entrei em muitos terreiros. Ali senti coisa que não cabe em livro. E caiu a ficha: tem coisa que não se explica, só se vive. Como as noites em que voltava pra Belford Roxo e o perigo rondava em silêncio – e eu escapava. Como se tivesse alguém rezando por mim. E tinha. Hoje afirmo sem medo: só estou aqui pelas orações da minha mãe, da minha vó, dos que pediram por mim.

Escutando Hermeto, sinto o mesmo. A música dele abre espaço onde passado e presente se encontram, onde o cotidiano vira ritual. Quando ouço Santo Antônio, é como se minha história se ligasse à dele: o bairro em que ensino conectado ao som universal que ele inventou. É fé transformada em música, música transformada em proteção.

Hermeto mostrou que baião, frevo, choro e forró não são folclore preso em vitrine, mas matéria viva pra invenção radical. Assim como a fé da minha família – popular, improvisada, às vezes desconfiada – me manteve vivo. Escutando Zabumbê-bum-á cinco vezes seguidas, sinto meu corpo querendo virar som, como se cada batida fosse também uma reza.

E talvez seja isso: música é espírito, pura energia.

Fé também.

Depois de Santo Antônio, sigo girando o disco e cada faixa me abre outra porta.

Em São Jorge, é a vez do pai de Hermeto, Pascoal José da Costa, soltar murmúrios e palavras, como se a família inteira fosse parte da partitura. É bonito pensar nisso: transformar parentes em som, fazer do afeto matéria-prima musical. Me lembra que a herança que a gente carrega não é só sangue, mas também a maneira como nossos pais e avós aprendem a improvisar diante da vida.

Pimenteira é ritmo que esquenta, apimenta o corpo, lembra que o Nordeste tem fogo próprio e festeja a vida, mesmo com todas as dificuldades que ele apresenta. Rede embala manso no começo, mas logo se desvia, mostrando que até o descanso pode ser atravessado pelo inesperado. Já Susto é choque – Hermeto ri da previsibilidade, joga a gente no vazio e depois no excesso, como se dissesse: a vida nunca anda em linha reta.

E ainda tem Alexandre, Marcelo e Pablo, composta pelo baterista Nenê, parceiro de tantas viagens sonoras. Uma faixa que mostra como Hermeto também sabia dividir espaço, reconhecer o outro no meio do caos criativo. O disco inteiro é isso: comunidade, partilha, invenção coletiva.

Cada vez que volto ao álbum, percebo outra coisa. Os improvisos não se repetem, as vozes parecem novas, até as gargalhadas têm um ritmo diferente. É como se o disco não fosse um registro fixo, mas um organismo vivo, respirando junto comigo. Quanto mais escuto, mais sinto que Hermeto estava certo quando falava de Música Universal. Não é só sobre estilos, é sobre a recusa a qualquer fronteira – geográfica, cultural, espiritual.

No fim das contas, Zabumbê-bum-á não é só um disco: é um ritual gravado em vinil. Um rito que mistura festa, reza, gargalhada, silêncio e susto. E eu, viciado, sigo repetindo, tentando descobrir se um dia esse álbum acaba ou se, como a fé que me sustenta, ele também é infinito.

Comentários